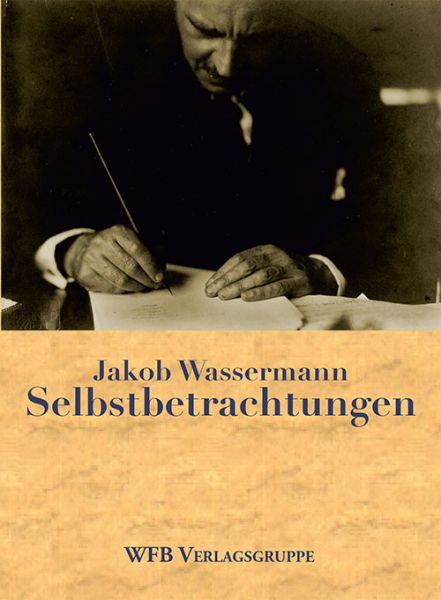

Jakob Wassermann

»Selbstbetrachtungen«

Nachwort von Rudolf Wolff

120 Seiten – Preis 10,95 €

ISBN 978-3-930730-42-1

Der Schriftsteller findet sich heute in einer ganz andern sozialen und seelischen Lage als noch vor dreißig Jahren. Als ich meine ersten Arbeiten veröffentlichte, war man als Literat eine Luxusfigur, und das war noch der beste Fall, im schlimmsten stand man auf einer heimlichen Ächtungsliste. Das Verhältnis des Bismarckschen Deutschland zu seinen geistigen Repräsentanten war von einem unbesieglichen Mißtrauen bestimmt. Ich las neulich in den Erinnerungen eines Zeit- und Altersgenossen das amüsante Wort eines gebildeten Hocharistokraten: ein Dichter, sagte er, ist für mich erst vorhanden, wenn er fünfzig Jahre tot ist. Bezeichnend für eine Epoche des Alexandrinismus, der die Überlieferungen des achtzehnten Jahrhunderts und die unausschöpfliche Goethesche Welt zum Bildungsfutter geworden war, mit deren geistigen Waffen sie einen geistigen Terror ausübte. Man mußte schon hochbejahrt sein und nirgends Anstoß erregt haben, um offizielle Geltung zu erlangen, die gesellschaftliche Zugehörigkeit wie in Frankreich, die politische wie in England, die volksmäßige wie in Rußland war ein belächelter Traum, man war immer außerhalb des lebendigen Bezirks, immer in einer Fluchtbewegung; wir jungen Leute fühlten uns damals durchaus als Zaungäste der bürgerlichen Gesellschaft und waren es auch; wir saßen gleichsam am Katzentisch, und mit nicht besonders festlichen Mienen, wie sich denken läßt, so daß die Herrschaften an der großen Tafel den Lakaien bisweilen einen Wink gaben, sie sollten aufpassen, damit nicht die silbernen Messer und Gabeln unversehens verschwänden. Jede Zeitwende bricht mit den abgelebten Traditionen; ein kranker Organismus erliegt entweder, weil seine erneuernden Kräfte verkümmern, oder er rettet sich durch eine katastrophale Revolte dieser Kräfte. Erst seit der Erschütterung des gesellschaftlichen, politischen und sozialen Gefüges ist in diesem Bezug die Wandlung eingetreten. Der Prozeß ist noch im Fluß.

Wenn ich hier vom Schriftsteller spreche, so meine ich den formenden, deutenden, gestaltenden, der die in die Menschengemüter eingebrochene Verwirrung und Ratlosigkeit durch Bild und Wegweisung aufhebt oder wenigstens aufzuheben trachtet. Damit ist schon sehr bestimmtes Wirkungsfeld umrissen und bei den Empfangenden auch eine bestimmte Erwartung vorausgesetzt, die sich mit den Anschauungen früherer Zeiten nicht mehr deckt. Die Grenzverschiebung hat nach einer Seite hin stattgefunden, wo vordem ein angenommener und etwas hochmütiger Begriff von Kunst herrschte, in den nach und nach das brutale Leben eingedrungen ist und die beamteten Parkhüter vertrieben hat. Als man noch auf einer akademischen Unterscheidung zwischen Dichter und Schriftsteller bestand, glaubte man an eine Art göttliche Weihe des einen, damit man den ändern desto bequemer unter die profanen Handwerker reihen konnte. In der antiken Welt gab es den Schriftsteller im heutigen Sinne nicht; wo nicht Berufung war, kam es gar nicht zum Beruf, einer war Seher oder Lehrer oder beides, der Dichter jedenfalls beides und noch etwas dazu, was ihn dem Halbgott näherte, nicht durch seinen Anspruch, sondern im Gefühl der Nation und von der Ferne der Betrachtung aus. Ich würde niemals wagen, mich Dichter zu nennen, es liegt etwas so Überhebliches darin, als wollte man sich selber einen Propheten heißen; ist doch die Kenntnis des Handwerks auch bei Zünftigen oft so gering, daß man sich des Handwerks als solchen rühmen darf, wenn man es auch nur zu einiger Vollkommenheit darin gebracht hat. Das Wort Schriftsteller ist freilich ein ledernes, fast ein gemeines Wort, ich weiß nicht, aus welcher gottverlassenen Gegend und Zeit es stammt. Und gar Romanschriftsteller, wie umständlich, wie lehrhaft, man begreift, daß sich die Deutschen so schwer daran gewöhnt haben, daß es dergleichen geben soll und einer damit etwas vorstellt. Als ich anfing, Romane zu schreiben, war es eine in jedem Betracht fragwürdige, in manchem sogar anrüchige Beschäftigung, man konnte auch nicht hoffen, seinen Unterhalt damit zu verdienen, trotzdem es die Zeit war, in der Europa vom Ruhm der Zola, Maupassant, Dickens und Tolstoi widerhallte. Aber das waren Ausländer; Ausländer sind von vornherein gefeit; der Deutsche traut dem Deutschen nur widerwillig eine Besonderheit zu; darin ist er dem Juden verwandt. Man hatte als Werdender wenig Stützpunkte und geringe Aussicht, einen Widerstand zu besiegen, der seine wirksamsten Argumente aus dem Argwohn gegen alles Schrifttum, alle höhere Literatur bezog. Aber was schwebte mir vor? Was war der Antrieb? Zunächst vielleicht nur die stimmungshafte Zusammenfassung von Erlebnissen. Dazu ein tief wurzelndes Verlangen nach Rechenschaftsablegung, das in der Umwelt die Figurationen suchte, mit deren Hilfe sich Wege zu einer geläuterten Existenz finden ließen. Als drittes und mächtigstes der elementare Hang zum Bild, das nicht bloß die aufgesammelten und wie in einem Brennpunkt vereinigten Erfahrungen des eignen Lebens, sondern die der menschlichen Gesellschaft überhaupt widerspiegeln sollte. Kein Programm, kaum eine klare Vorstellung, nur dumpfe Erfülltheit, die sich rhythmisch auswirkte und um den gemäßen Ausdruck rang, um die prä-existente Form, die nur sichtbar gemacht werden mußte. Das allerdings, die Sichtbarmachung, erfordert ein ganzes Leben, und immer, wenn man einen Zipfel des Geheimnisses gefaßt zu haben glaubt, wird es noch unergründlicher.